漢方薬を選ぶ時に根拠がないのは超危険!!病名や症状は選ぶ理由にならない。

普段から漢方薬を処方しているけれど、実は病気を治すための漢方の医学理論のことは「ちっとも知らないっ!」という医者達も、なんとなーく、『漢方薬は、体質に合わせて選ぶもの』ということに、うすうす気づいてきたようで、病院のホームページなんかを見ていると、『漢方治療は「証」という病気の体質を診断し、その「証」に合わせて処方します』なんて、本格漢方っぽいことを書いていたりします。

ところが、その病院の他のページを見ていたら『風邪には、葛根湯』、『咳に麻黄附子細辛湯』とか、『ダイエットに防風通聖散』、「胃腸のトラブルに六君子湯』などを使用します。なんていう例が書いてあります。

一般の方はおかしく思わないかもしれないですが、この例って『体質を分析できる漢方医だったら、恥ずかしくて絶対書かねーよ』っていうような例になります。

なぜ、恥ずかしくて書かないか?

だって、この例って、バリバリのマニュアル本を見てしか漢方薬を処方できない人のベタベタのテンプレの例だからです。

本格的に体質を分析できる先生から見たら、『実はぜーんぜーん、漢方ってわかりません!』と自らカミングアウトしているようなものなんですよね。

「漢方薬は体質に合わせるもの」とか書いてあっても、実は体質分析なんて1mmもできなかったりするのですね。

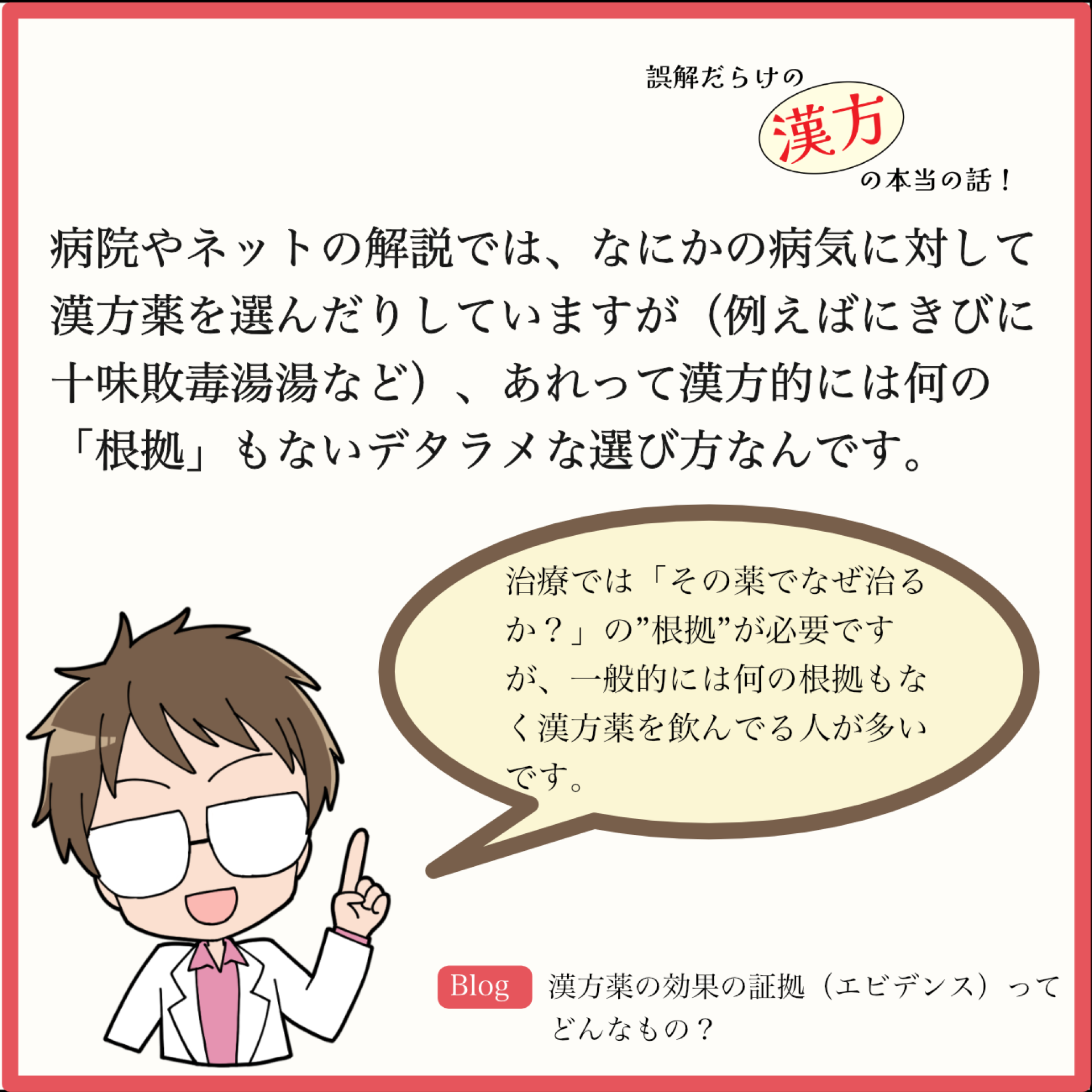

今回は、「漢方薬を選ぶ際には、病名や症状に当てはめて選ぶのではなく、しっかりと理論的根拠を作って選ばないと危ないよ」という話をします。

病院のマニュアルてきとー漢方処方

そんな医者達も、なんとなーく『漢方薬って体質に合わせないといけないもの』ということを知っています。

でも、わかっちゃいるけれど、現状では、『はい、これがあなたに合わせた漢方薬です』って、実は、何の分析も根拠もなく処方されていたりします。

あえて根拠をあげるとすれば、「ツムラのマニュアルに書いてあったから」みたいな感じになるのでしょうか。

いや、それ根拠にならないよ。

先日も、ある相談で、『病院から、漢方薬を処方されていますが、一度も体質を診断されたこともないし、漢方薬の効果の具体的な説明もされたことがない。何より飲んでから体調が悪いのですが、とにかく漢方薬は続けないといけない。と言われましたが、本当にこれでいいのでしょうか?』という質問がありました。

こういった質問は、よくあります。

ていうか、病院で漢方薬を処方してもらっている人だったら、みんな同じような悩みを持っているのではないでしょうか?

平たく言えば、『医者は何の根拠もなく、漢方薬を処方している』といってもいいと思います。

医者側からすれば、「マニュアルの効能効果に、病気や症状が書いてあるよ」ってなものでしょうが、あの効能効果って、書いてある症状を治す。という意味ではなく、「そいういう症状のある人の体質分析に使う病名や症状が参考で書いてある」だけであって、それらの症状を治すという意味ではないのです。

「効能効果は実は効能効果ではない」という話は、漢方薬が効かない理由を徹底解説!病名や症状から選んでも効くわけがない!をみてもらえたらと思います。

どちらにしろ、これ、考えたらすぐにわかることなのですが、漢方と西洋医学は治療理論が全く別物なので、西洋医学の病名や症状を元に漢方薬を選んでも、ぶっちゃけ、それは『体質を一切無視したデタラメな方法』なのですね。

メニエールなどの病名や頭痛などの症状は、体質のことではないので、病名や症状から漢方薬は選べないのです。

西洋医学の薬のエビエンス

病院の治療には、エビデンスがあります。

「科学的根拠」となるものです。

効果の根拠としては、効能効果の欄ではなく、薬効薬理に書いてあります。

病院のお薬なら、どんな成分が、体のどこの部分に、どんな風に効いて、何の症状が抑えられるのか。

これがきっちりと科学的、理論的にわかっていることがエビデンスになります。

当たり前ですが、薬は毒になることもあるので、科学的に信頼できないと、安心して飲めないのですよね。

当然、治療するからには、医者はちゃんとした根拠があってお薬を処方するわけです。

『なんとなく、この薬だったら効きそう』なんてことで薬を処方したりはしてないということです。多分。

「なんかよく知らんけど、この薬でいいんじゃない?」って感じで処方していたら怖いですよね。

でも、医者が出す漢方薬は、実は、これをやっているようなものなのです。

漢方と西洋医学は別物の医学

漢方薬の効果のエビデンスってどんなものでしょうか?

実は漢方薬の中身の生薬の成分は、ごくごく一部は、西洋医学的に研究されています。

でも、漢方薬の成分って、成分だけでみると、どれも似たり寄ったりで、研究の世界では結局、どの成分が、どう効いているのか?全くといっていいほどわかっていません。

しかも成分といったって、全体の1%もわかっていない状態。

根本的に成分の分析が無意味なのは、漢方薬の中に桂枝湯というものと、桂枝加芍薬湯というものがあるのですが、この2つの処方、中の芍薬の分量が違うだけなのです。

なのに、これらの漢方薬を使用する際の病気や体質は、全く違ってきます。

これを病院の薬的な感じで、成分で分析すると、成分は全く同じものとなります。

そもそも、西洋医学の薬と漢方薬は使い方も効果の考え方も根本から違うのですよね。

漢方薬は、何かの成分が、何かの症状に効くわけじゃないのです。

漢方は漢方薬が存在している2千年前にすでに診断方法や使い方も決まっていました。

当たり前ですよね。

漢方薬はあるのに、「どうやって選んだらいいのかわからない」じゃ、薬として使えません。

そして、今みたいな病院のお薬による治療は、漢方治療が行われてから1800年後に行われるようになります。

つまり、西洋医学の病名や西洋医学的に捉えた症状なんて、何の関係もないので、めまいに苓桂朮甘湯や、にきびに十味敗毒湯など、病名や症状にあてはめて漢方薬を選ぶわけがないのです。

時間軸がおかしくなります。

当たり前ですが、漢方には、漢方の医学理論があって、そのルールにしたがって、治療しないと漢方薬で治すことはできません。

漢方からすると、勝手に無関係の西洋医学と結び付けられても困るのです。

その漢方薬を選ぶ根拠や理屈

研究しても、そもそも漢方薬の科学的なエビデンスを証明するのは難しいのですが、病気を治すために処方する薬なので、そこは「なんとなく効きそう」ではなく「こういう理由だから治る!」という『根拠』と『理論』が必要です。

その漢方薬を選ぶ根拠とは、西洋医学のような「血管を拡張する効果」とか「ステロイド剤は免疫機能を抑制する効果」とか、そんな部分的で科学的なものではありません。

漢方は、『水を巡らせる』『熱を発散させる』『温める』などが、効果であり、その根拠は『2000年間の膨大な人体実験』から作られています。

2000年間、漢方の効果の考えた方に基づいて、いろいろな体質の人に漢方薬を使っていったら、ある漢方薬は体を温めたけど、違う症状の人が、その漢方薬を飲んだら、逆にのぼせて鼻血が出た。

「なぜ、同じ漢方薬で、ある人は体が温まって病気が治るのに、ある人はのぼせて鼻血が出るのか?」、その体質の差を徹底して研究してきました。

なんと2000年間も!

長い間、たくさんの人を、ある体質分析のルールに基づいて、実際に漢方薬を使い、漢方薬を飲んだ後の様子を観察する。ということを何度も、何度も繰り返してきたら、だんだんと、どんな体質の人にはどんな漢方薬が合うのかが理論的にわかってきたのです。

それが、漢方の治療理論であり、漢方の体質分析方法なのです。

なので、『漢方薬がなぜ効くのか?』という根拠は「冷えている人に対して温めたり、不要な熱がこもっている人に対して冷やしたりする寒熱の調整」や「血の巡りの悪い人の血を巡らせる」、「水の巡りの悪い人に対して水を巡らせる」、「気が不足している人に気を補う」というものが効果としてあるから。となります。

漢方薬の効果は、「マニュアルに書いてある病気や症状をなんとなーく治してくれるもの」ではありません!

だから、マニュアルの病名や症状だけ当てはめて選んでも全く意味がないのです。

そんなフワッとしたものではなく『冷えている人だったら、温める効果の漢方薬を合わせる』というのが漢方薬を選ぶ根拠なのです。

実際は、体質は、こんな単純な状態ではなく、もっと複雑です。

となると、まずは『患者さんの体質が何なのか?』が、わからないと漢方薬を選ぶことができません。

人の体質とは「足が冷える」とか、「のぼせる」といった症状でもなく、「アトピー」とか、「無月経」といった病名でもありません。

体の熱や冷え、水や血や気の流れ、漢方的な内臓がどんな状態になっているのかを全身の症状や状態から総合的に分析します。

『体内の状態を総合的に分析することが体質を診断すること』で、その状態を調整するのが、漢方薬ですので、体質を診断するということは『その漢方薬を飲んでもらう根拠』にもなるということですね。

『どこかのメーカーがネズミの実験を元に作ったマニュアルの病名や症状をあてはめて漢方薬』を選んでも、それは漢方的にはただのあてずぽっうや単なる思い込みになります。残念ながら。

体質を診断せず、漢方薬の東洋医学的な説明もなく、病名や症状から選んでもらった漢方薬では、治るのを運任せにするか、体質と合っていない漢方薬で更にややこしい病気になる、しかありません。

ちなみに頭痛、1つとっても40種類の漢方薬がありますので、運任せもなかなか厳しいですね。

漢方薬の副作用に関して、詳しくは「漢方薬の副作用が病院の薬より怖い理由」をみてもらえたらと思います。

重要なのは「この漢方薬で治るなんじゃないか?いちかばちかだっ!」と賭け事みたいにするのではなく、『治るかどうかは結果だけど、先生にどういった東洋医学的な理論的根拠でその漢方薬を選んだのか?』をしっかりと構築してもらうことです。

東洋医学的な理論も根拠もなく、病名や症状だけを当てはめて選んだ漢方薬は、治療とはいえません。

今回のお話が面白かった、

役に立ちそうだと思われた方はぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた。

(終わり)

●アトピーや蕁麻疹で、お悩みの方は、こちらの「漢方無料相談」から送信してください。

●お問い合わせは、こちらから送信してください。

●店頭相談のご予約は、こちらから、ご予約ください。(店頭も初回の相談は無料です)

日本全国オンライン相談受付中!

※全国(北海道、青森、岩手、仙台、東京都内、群馬、横浜、富山、福井、滋賀、名古屋、京都、奈良、大阪、兵庫、岡山、福岡、大分、鹿児島など)からネット、メール、電話、LINEやメッセンジャーなどのテレビ電話などのオンライン相談を受付中です!

【引用先及び参考図書・Webサイト】

◯ 漢方概論:創元社

◯ 漢方方意ノート:創元社

◯ 漢方臨床ノート(論考編):創元社

◯ 金匱要略ハンドブック:医道の日本社

◯ 傷寒論ハンドブック:医道の日本社

◯ 素問:たにぐち書店

◯ 漢方治療の方証吟味:創元社

◯ 中医診断学ノート:東洋学術出版社

◯ 図説東洋医学:学研

◯ 中国医学の秘密:講談社

◯ 陰陽五行説:薬業時報社

◯ まんが漢方入門:医道の日本社

関連した記事

- 漢方薬で治したい人は「証」(体質)を知らなければ治らない

- 日本で漢方薬を処方しているほとんどの先生が、実は体質なんて診断していません。これでは漢方薬は効果を発揮しません。

- 病院の漢方薬はなぜ効果がないのか!? (病名漢方とは)

- 病名漢方とは漢方の医学理論を理解できない、もしくは、勉強したてか勉強すらしてない素人の方が西洋医学の病名だけで漢方薬を選ぶ、本来の漢方治療には存在しない方法のことです。

- 自分の症状を当てはめて漢方薬を選んでも治らない(症状漢方)

- 病名漢方と同じで「証」という体質を診断せずに、症状だけをあてはめて漢方薬を選ぶ人がいますが、こんな選び方では漢方薬は効きません。